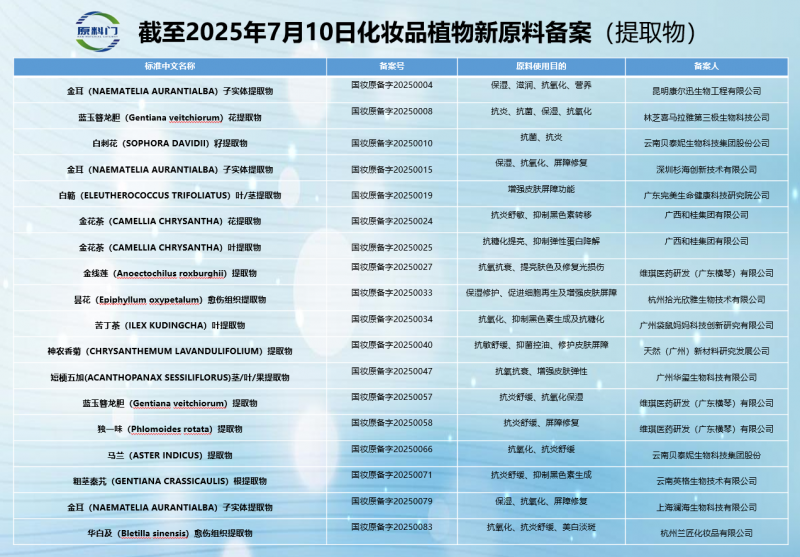

ͧÍÛÑÒ₤ÓÍÝÓ°£Ó£ð¢ÀÌ₤̃Óʤÿ¥ÌˆÒ°7Ì10ÌËÿ¥2025Í¿ÇÍ¿ÇͤÎ̯ÍÌÍÊÌẠ̯̀ÕÍñýÒƒƒ86̘ƒÿ¥ð£ Ì₤ͣͿÇÍÊÌÀÌ£Õͯ4̘ƒÐӿͨͥ̓ð¡ÌÓÌ₤ÿ¥Í Ñð¡ÙÓÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀÍñýÒƒƒ25̘ƒÿ¥Í Ì₤29.06%ÿ¥ÍÌ₤ÍÂÕ¢ÒÑ 47%Ð

2025Í¿Çÿ¥ÌˆÒ°7Ì10ÌËÿ¥ÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀÍÌ₤ÍÂÕ¢ÒÑ 47%ÓÒÍÿ¥Ì₤ð¡ÙͧӿÒýÌÊÓˋÒç̤ÍÇÒçñÿ¥Ì₤ÍÌð¥ð¡ÐÍÓÌ¿ÐODMð£ÈÍñËÍÓÙÍ ´ð¤Ïð¡ÕƒÍÍÍ̯ÓÕÑÌÛçÌÏÌÌÐ

Òˆ2021Í¿Ç5ÌÍ¥Í₤̯ÍÌÍÊÌÀð£ËÌËÿ¥ÌÊÓˋÍÌ̯ÕÒ¢ ÕÍÂÕ¢ÿ¥ÓÝ2022Í¿ÇÓ3̘ƒÍÂÒ°2024Í¿ÇÓ42̘ƒÿ¥Ò̈Ұ7Ì10ÌËÿ¥2025Í¿ÇÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀÍñýÓ£Òƒƒ25̘ƒÿ¥Ò¢Ì₤Ì¢ÓÙÌƒÓ£Í Í Ì˜ÍÒç̤ð£ñÍ¥Õ̃ÿ¥ÕˋÝÍ´ÌÊÓˋ̯ÍÌÍÊÌÀ“ÕÒǴէ͔Ð

ÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀÒ¢ð¡“ð¤Íñ”Ó¯ÒÝÀÓÌ ¡Í¢ÕˋÝÍ´ÍÍ´ð¤ÿ¥Í§ÍÛÑÒ₤ÓÍÝÕÒ¢ÐÌ₤ÌÍÍÎÍÍÌÍ̯ÒËÍ¿ýÒÏÍÛÐÓ°£Ó£ÌÏð¥ÍÒ₤ÍÛÀÌçÓ´ÿ¥ÍÎÍÛ̧ÍÓ¤ÏÓÛÀÓÐÓÛÍÍÛÍ ´Ò₤ð£ñÒÎÌÝÿ¥ÿ¥ÌƒÒÕð§ð¤Í̯ÍÍ ËÍÈÍÿ¥ÍÌÑÿ¥Í¿¢ð¡ÐÌçÌÝÐð¤ÍÓÙÓð£§Ì´Í¤ÓͤÍÌÑÌÌ¢ÓÙÿ¥Í ̘ÌÈÌçÒÇ¿Ó´ÒÀËÒÇÇÐ̯ÌÛÍ Ýð¤¨Í¿°Í¯Í£¤ÒÛƒÓÙÿ¥ÿ¥Ò¢ð¡ÌÙËÍÒ§£ð¤ð¥ð¡Í´ÍÒÏÌÏÌÍ ËÌ¿ÕÂÓÒÇÌ ÿ¥Í§Â̓ͧÍÛÑÌ¢ÓÙ̃ӣ+ͯ̿Òç̤ÒçÒ§”ÓÍÒ§ÛÍ̯Íˋ̴̤ÍÑÐ

ÕÒ¢Í₤¿25̘ƒÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀÒ¢ÒÀÌ°ÓÍÓÝ£ÿ¥Í Ñð¡Ù“ÌÊÓˋÌÍÓˋÓÝ£Í̯̔Õð¡¤18̘ƒÿ¥Í Ì₤72%ÿ¥“Í Ñð£”ÿ¥ÌÊÓˋÌý¿ð¡¤Ì ¡Í¢ÿ¥Ì¯Õð¡¤7̘ƒÿ¥Í Ì₤28%Ð

Í´Ò¢18̘ƒ“ÌÊÓˋÌÍÓˋÓÝ£ÍÌ”ð¡Ùÿ¥ÕÒ°ÿ¥NAEMATELIA AURANTIALBAÿ¥ÍÙÍÛð§ÌÍÓˋÍ ÍÍÊÌÀ3̘Àÿ¥ÍÊÌÀð¥ð¡ÍͨÌ₤ÿ¥ÌÌͤñͯҢ ÓÓˋÐÌñÝÍ°ÌÌçñÍ̯Ðð¡Ìçñ̃ÌçñÓÓˋÐÕÒ¢ÌËÒ₤Âÿ¥Ò¢ð¡ÌÊÓˋÍÌÿ¥Í´2024Í¿ÇÍñýÓ£ÍÊÌÀ3̘Àÿ¥ÓÛÍÓÇ₤ÒÛÀÍÊÌÀÍñýÒƒƒ6̘ÀÐ

Í ˜Í¥ÒçÌÒÀ´Ìÿ¥ÕÒ°ÿ¥Naematelia aurantialbaÿ¥ÍÙÍÛð§ÌÍÓˋð§ð¡¤ÍÍÎÍÍÌÓÌ ¡Í¢ÍÌÍÛÓ¯ðƒÒçð¤ÍÊÓ°ÿ¥Í¨ÕÒƒƒÕÑÒ°Ó9Íÿ¥ÓÙÌÇ£ÌÏÌÍÓÍÍð§Ó´ÿ¥Í ÑÌ ¡Í¢ÍÌð¡£ÒÎÍ Ì˜ÿ¥ÌñÝÍÝð¢Ì¿¢ð¡ÍÝÕÍ¥¤ÍÐÌ̯ÏÍð¡ÌÍ ÒÍÐÌÓð¢ÛÌÊÐð¢Ò¢ÒÒÊÍÓÐ

Í´Ò¢18̘ƒ“ÌÊÓˋÌÍÓˋÓÝ£ÍÌ”ð¡Ùÿ¥“ÒÑÓÝ£”ÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀÌ3̘ƒÿ¥ÕÒÝÒÑÿ¥CAMELLIA CHRYSANTHAÿ¥ÒÝÌÍÓˋÐÕÒÝÒÑÿ¥CAMELLIA CHRYSANTHAÿ¥ÍÑÌÍÓˋÿ¥ÍÊÌÀð¥ð¡Íð¡¤Í¿¢ÒË¢ÍÌÀÕÍÂÿ¥ÒÎð¡ÒÑÿ¥ILEX KUDINGCHAÿ¥ÍÑÌÍÓˋÿ¥ÍÊÌÀð¥ð¡ð¡¤Í¿¢ÍñÒÂÕ¥ ÍÎÍÎÕÍÂÐÌÓÒÓ¥ÐÌ̯ÏÍÐÌÍÑÕ£ÒýÓÇ ÓÌÓÙÿ¥Ì₤Ò¢ð¡ÌÊÓˋÍÌÓÌ ¡Í¢ÍÌÐÕÒ¢ÌËÒ₤Âÿ¥“ÒÑÓÝ£”ÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀÌ7̘ƒÿ¥ÍÌ ñÌ₤Ó ÍͤӴ҃ÍÊÓÍÌð¿ð¡Ð

“Ìð¥ÊÓ£Ó£ÌÍÓˋ”ÍÝð¤Ó¿ÌÛÓÌÊÓˋÌË̤ÍÌÿ¥Í ÑÌ ¡Í¢Ó¿ÌÛÌÏð¡£ÒÎÍ Ì˜Í₤ÌÓ£ÙÓð¤Ïð¡Òç̤ð¢ÌÊÐÌÇ£ÌÏÌÍÍÛÍÍ¥¤ÍÐÍÓð¢ÛÍÊ̤ÍÑÓ˜Ó¿ÐÍ´Ò¢18̘ƒ“ÌÊÓˋÌÍÓˋÓÝ£ÍÌ”ð¡Ùð¡2̘ƒÿ¥ð¡Ì₤ÌÒÝÿ¥Epiphyllum oxypetalumÿ¥Ìð¥ÊÓ£Ó£ÌÍÓˋÿ¥ÍÊÌÀð¥ð¡ð¡¤ÌÙÍñÌƒÍ Ì˜ÈÕ ÓÓˋÐÒ₤ËÍÌÌ ¡Í¢ÍÌð¡¤ÿ¥ð¢Ì¿¢ð¢ÛÌÊÐð¢Ò¢Ó£ÒÍÓÍÍÂÍ¥¤ÓÛÒÊÍÝÕÿ¥ð¤Ì₤ÍÓ§Íÿ¥Bletilla sinensisÿ¥Ìð¥ÊÓ£Ó£ÌÍÓˋÿ¥ÍÊÌÀð¥ð¡ð¡¤ÌÙÍñÍ ¯Í ÍÍÎÍÐÒ₤ËÍÌÌ ¡Í¢ÍÌð¡¤ÿ¥Ì̯ÏÍÐÌÓÒÓ¥ÐÓƒÓ§ÌñÀÌÐ

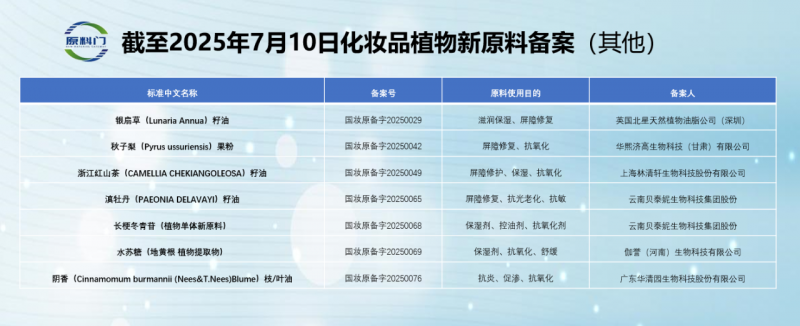

ÒÍ´“Í Ñð£”7̘ƒÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀð¡Ùÿ¥“ÌÊÓˋÌý¿”̯Õð¡¤4̘ƒÿ¥ÕÑÌÒÿ¥Lunaria Annuaÿ¥ÓݧÌý¿ÐÌçÌÝÓ¤ÂÍÝÝÒÑÿ¥CAMELLIA CHEKIANGOLEOSAÿ¥ÓݧÌý¿ÐÌ£ÓÀð¡¿ÿ¥PAEonIA DELAVAYIÿ¥ÓݧÌý¿ÐÕÇÕÎÿ¥Cinnamomum burmannii (Nees&T.Nees)Blumeÿ¥Ì/ÍÑÌý¿Ð

Ò¢ð¤ÌÊÓˋÌý¿ÓÝ£ÍÍÎÍÍÌÿ¥Í ÑÌ ¡Í¢ÍÌÍ₤Ì£Ó£ð¡¤ÿ¥ÕÒ¢Í₤ͨÓð¡ÕËÝÍÒÒˆÕ ¡ÐÓ£ÇÓÓÇ ÍÌ̯ÏÍÌÍÿ¥Í´ÓÛÒÊÒÀ´ÕÂͧÂÌÕ̯ð¢Ì¿¢ÒÍ¿ÑÌ¡Õð¢ÛÌÊÍÝÕÿ¥ÍÛÓ¯Õ̯ÇÌ£Í £ÐÌ̯ÏÍÕýÌÊÍÒÓ¥ÌÌÓð¡Ó£ÇÍÌÐͧÓÑÿ¥Í ñð§ÍÌÍ Ìý¿ÓÏÍñÛͥ̃Òÿ¥ð¥ð¡Í´Í¥ÍÌÑÕÌÕÌÝÓýƒÕÌý¿Ì¤Ð

ÐÍÌÕ´ÐÒÛ¯Ò Ì°´Ìͯÿ¥Í´“Í Ñð£”7̘ƒÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀð¡Ùÿ¥Ì2̘ƒÍÌÍÓϯÌ₤ÒƒÓ¿ÌÛÿ¥ð¡Ì₤ÓÏÍÙÌ´ÿ¥Pyrus ussuriensisÿ¥ÌÓýÿ¥ð¤Ì₤̯ÇÒÓ°ÿ¥Í¯Õ£Ì ¿ ÌÊÓˋÌÍÓˋÿ¥Ð

ÍÓÓÓˋÍÊÌÀÓ“ÓÏÍÙÌ´ÿ¥Pyrus ussuriensisÿ¥ÌÓý”ÍÌÿ¥Í§ÍÎÍÍÊÍÙ20250042ÿ¥ÿ¥ÌÌð¢Ò¢“ÒË¢Õ´Ó¿ÒýÌÊÓˋ”ð¤Ïð¡Íÿ¥Í ÑÌÌ₤ÒÎÌÝð¡ÙÌÓÀÛÍ Ñð¡¤Í ´ÌÓýÓÑÓˋÿ¥ÕÌ Ì°´ÍÊÓ°ÐÌÌ¤Õ ¡ÓÙͨÕÒÍÇÿ¥ÍÝð¤Í ¡ÍÓÕÍð¡Ó£ÍÌÊÓˋÍÌÿ¥Ò₤ËÍÌÌ ¡Í¢ÍÌð¡¤ÿ¥ÕҢըͨÕÍÊÕ ÓÝ£ÿ¥ÍÎÍÒÝÕÓÇ ÐÓ£¢ÍÕ ¡ÿ¥ÍÍÊˋÓÑÌÕ ¡ÍÍð§Ó´ÿ¥ÍÛÓ¯Ì̯ÏÍÌð¤ÛÐÌ¡ˋÍÒÏÒÇ´ð£ÈÒ¯ÂÍÒӥ̰ӤÂÓÓ£¥ÍÌÊÒÊÌÌÐ

ð¥§Òˆÿ¥Ìý°Íÿ¥ÓÓˋÓÏÌÍÊÌÀӓ̯ÇÒÓ°”ÿ¥ÍÊÌÀÍñÿ¥Í§ÍÎÍÍÊÍÙ20250069ÿ¥Ì₤Íð¡ÍÍÓˋÍÌÿ¥Ò₤ËÍÌÌ₤ð£ËÌý°ÍÓ¿ÒýÒ₤Ìͯգÿ¥Rehmannia glutinosaÿ¥ÓÍÌ ¿ð¡¤ÍÌÿ¥ÕÓ´ÌÊÓˋÌÍÍñËÒ¤ÍÑ̓ÓÍÊˋÓÑÍÓ°ÐÍ ÑÍ´ÍÍÎÍð¡ÙÓÌ ¡Í¢ÍÌð¡¤ÿ¥ÕÒ¢Ò¯ÒÓÛÒÊ̓ÛÓÌÍ¿°ÒÀÀð¡ÍÂÍ¥¤ÍÝÕÍÒ§ÿ¥ÍÛÓ¯ÕÑÍð¢Ì¿¢ð¢ÛÌÊÐÒÓ¥ÌÌÍÌ̯ÏÍÕýÌÊÓð¡Ó£ÇÍÍð§Ó´Ð

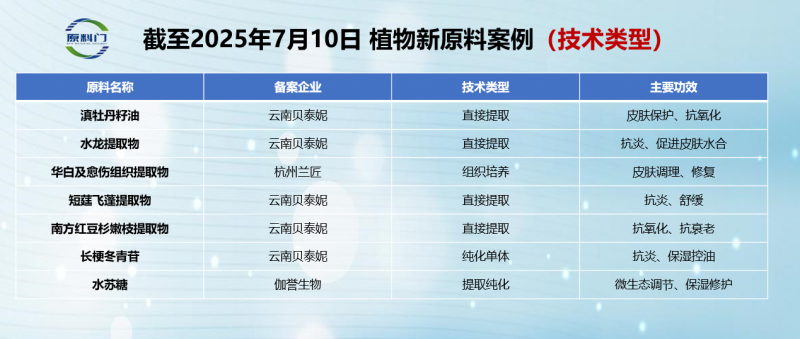

Í´Ò¢ÌÍÍÊÌÀÓ25̘ƒÌÊÓˋÍÌð¡Ùÿ¥ÒÇÌ°¯ÍÎÛð¡ÍÛÑð¥ð¡ÒÇÀÓÛ4̘ƒÿ¥Í Ì₤16%ÿ¥ð¡ÙͧÍÍÎÍÌÊÓˋÍÌÍÊÌÀ“ð¡ÍË”ÍÛð§Ó´°Í¤ÿ¥Ó§Í¤ÒÝÿ¥SOPHORA DAVIDIIÿ¥ÓݧÌÍÓˋÐÌ£ÓÀð¡¿ÿ¥PAEonIA DELAVAYIÿ¥ÓݧÌý¿ÐÕˋ˜Í ¯ÿ¥ASTER INDICUSÿ¥ÌÍÓˋÐÕ¢ÌÂ͘ÕÒñÐ

ӧͤÒÝÿ¥SOPHORA DAVIDIIÿ¥ÓݧÌÍÓˋÿ¥Ì₤ÒÇÌ°¯ÍÎÛ2025Í¿ÇÓ˜˜ð¡Ì˜ƒÌÊÓˋÍÌÐÌ₤Í ÑÍÍýð¡Ó˜˜13̘ƒÍÍÎÍ̯ÍÌÐӧͤÒÝÓݧÍÛͨըÌÇ£ÌÏÓÓˋÓÂÝÿ¥ÍÎÌÏÍÛÓÂÝÐÒÎÍÓÂÝÿ¥ÍÍÊÓ°ÓÝ£ÌÍÿ¥Ò₤ËÌÍÓˋÍ´ÍÍÎÍð¡ÙÓÌ ¡Í¢ÍÌð¡¤ÿ¥ÕÒ¢ÓÓˋÓÂÝð¡ÍÊÓ°ÍÍð§Ó´ÿ¥ÍÛÓ¯Ì̯ÏÍð¢ÛÌÊÐÌÓÒÓ¥ÍÍÝÕÍ¥¤ÍÓð¡ÕÌÊÒÊÌÒ§Ð

Ì£ÓÀð¡¿ÿ¥PAEonIA DELAVAYIÿ¥ÓݧÌý¿ÿ¥ð£ËÌ£ÓÀð¡¿Óݧð£ð¡¤ÌÍ̤ÿ¥Ì ¡Í¢ÌÇ£ÌÏÌÍð¡¤ÿ¥α-ð¤Õ¤£Õ ¡Í¨ÕÕ¨Òƒƒ74.09%ÿ¥ð¡¤ÌˋÌÎÌý¿Ó140Íÿ¥ÿ¥ð¡ÕËÝÍÒÒˆÕ ¡Ì£ÕÒÑ 92%ÿ¥Í¨ÌÊÓˋÓƒÕÐÒÏÕý´Ó₤ÓÙÌÇ£ÌÏÓˋÐÒÇÌ°¯ÍÎỤ̂ͯÓÀð¡¿ÓݧÌý¿ÍÛð§ð¡¤Õ¨Ó¨₤ÌÒÀ¯ÌÍÓˋÕçÓÌ ¡Í¢Ð

Õˋ˜Í ¯ÿ¥ASTER INDICUSÿ¥ÌÍÓˋÿ¥ð£ËÕˋ˜Í ¯ÌÊÓˋð¡¤ÌÍ̤ÿ¥ÕÓ´ÒÑ Íȯ̰ÂÒƒ Íˋð¿ÕÌ°ÌÍÍñËÒ¤ÐÒ₤ËÍÌÌ ¡Í¢ÍÌÌ₤ÿ¥ÌÓÒÓ¥ÐÍ Ìð¥ÊÕýÌÊÐÍÝÕð¢ÛÌÊÐ

Õ¢ÌÂ͘ÕÒñÿ¥Ì₤ÒÇÌ°¯ÍÎÛÓ˜˜16̘ƒÍÍÎÍ̯ÍÌÐÒ₤ËÍÌÓÌÍÍÊÌÀÿ¥Ì Í¢ÓÒÇÌ°¯ÍÎÛÍ´ÌÊÓˋÍð§ÌÍÓ ÍÕÂÍÓÌÌ₤ÓˆÓ ÇÐÒ₤ËÍÌÌ ¡Í¢ÍÌÿ¥ÌÓÒÓ¥ÐÌ̯ÏÍð¢ÛÌÊÐÍÝÕÍ¥¤ÍÐ

ͧÍÛÑÒ₤ÓÍÝÍÊÌÀð¢ÀÌ₤̃Óʤÿ¥ÓÛÍÒÇÌ°¯ÍÎÛÍÊÌÀÌÍ16̘ƒÍÍÎÍ̯ÍÌÿ¥ÍÊÌÀ̯Õð£ ̘Àð¤Ó£ÇÓˆÓÏÌ18̘ƒÿ¥ÿ¥Í Ñð¡Ù14̘ƒð¡¤ÌÊÓˋÍÌÿ¥ÒÏð¡Íƒÿ¥Ð

ÒÇÌ°¯ÍÎÛð¿Ìð£Ëҧʹð¡ÙͧÍÍÎÍÌÊÓˋ̯ÍÌÍÊÌÀÕÂÍð¢ÌÕÂÍ Í¯ð§ÿ¥Í °ÕÛÍ´ð¤Í ÑÌÍ£¤ð¤“ð¤ÏÍÙÎÓ Ó´”ð¡ð§ÍÓÍ̯ÓÌÿ¥ð¡Ì¿ÕÂÌñÝͤÎÌÌð¤ÍÓ¿ÌÌÊÓˋÒç̤ÿ¥ÍÎÕͤÌÐÌ£ÓÀð¡¿ÓÙÿ¥ÓÓ˜Ó¿ð£ñÍ¥ÿ¥ÍÎð¡Ì¿ÕÂÕÒ¢ð¡ð¡ÙÓÏÕÂÌÌÌÊÓˋÓ ÓˋÑÌÓÌÓËÍð§ÿ¥Í£¤Ó¨ð¤ð£ÌÇ£ÌÏÌÍÓÙÕÐÍÌ̤ÓÓ ÓˋÑͯð¤Ïð¡ÍͤӴÓÍ ´ÕƒÌÀÓ Íð§Ó°£ÿ¥Ò¢ÓÏ“Òç̤+ÓÏÓ +Ò§˜Í”Óð¡Ó£ÇÍÍÌ´ÀÍ¥ÿ¥Õ ÍÌÓ£ÙÓÕ¨Ó ÍÌÍ Ëÿ¥ÌÓ£ÌÓÙÒçñÕƒð£ËÍÊÍÑÓÌÌ₤ÍÈÍÐ

ÕÒ¢Í₤¿25̘ƒÍÍÎÍÌÊÓˋ̯ÍÌÌ°ÓÍÌÿ¥Ì£Ó£Í¤ÌÊÓˋÍÌÍÍÊÏ“ÌÌ₤Óݣ͔ÿ¥ð¡Ì₤ÓÇÌËÌÍÿ¥ð¤Ì₤Ó£Ó£Í¿Í £ÿ¥ð¡Ì₤Ó¤₤ÍÍð§ÿ¥ÍÌ₤ÌÍÓ¤₤Íÿ¥ÒÏð¡ÒÀ´ÿ¥Ð

ÓÇÌËÌÍÌÌ₤ÿ¥Í¯ÝÌ₤ÓÇÌËð£ÌÊÓˋð¡ÙÒñÍ̈ÍÍÙÎð¢ÛÕ˯ÓÍÊÌÓ£Íÿ¥Í ͨÌÍÓˋÓý̨ÐÌý¿ÒÐÓýƒÌý¿ÓÙͧÂÍ¥ÿ¥ð¢ÓÍÛÌÇÍÊˋÓÑÌÇ£ÌÏÌÍÓ£Íÿ¥Í ¡ÍÍñËÒ¤ÍÎÒÑ ð¡ÇÓCOãÒÍÐ̓ÛÌ°ÂÒƒ ÍˋÌÍÓÙÌÌ₤Ðð£ÈÒÀ´ÌÊÓˋÍÌÿ¥ÍÎÌ£ÓÀð¡¿ÓݧÌý¿Ð̯ÇÕƒÌÍÓˋÐÓÙÒÕÈÒ˜ÌÍÓˋÐÍÌ¿Ó¤ÂÒÝÌͨˋÌÌÍÓˋÐ2024Í¿ÇÍÊÌÀÌÊÓˋ̯ÍÌð¡Ùÿ¥ÓÇÌËÌÍÓˋÍ Ì₤ÒÑ 60%Ð

Ó£Ó£Í¿Í £ÌÌ₤Ì ¡Í¢ÿ¥Ì₤ÕÒ¢ÌÊÓˋÌð¥ÊÓ£ÒÓΣð§Í¿Í £ÓˆÓ ÇÒç̤ÕÍÑÿ¥ÍÛÓ¯ÓÓ´ÓˋÓÏÿ¥ÍÎÍÓ§ÍÌð¥ÊÓ£Ó£ÌÍÓˋÿ¥ÒÏÌ´ÀÍÓð¤ÏÐ

Ó¤₤ÍÍð§ÓÝ£ÌÌ₤ӿ̓ÿ¥Í¯ÝÌ₤ͯÌÍÓˋÓ¤₤ÍÒ°Íð¡ÍÍÓˋͨÕ≥80%ÿ¥ÕÌÓÀÛÍÍÙÎÓ£Ìð¡Ó¤₤ͤÎÌ Íÿ¥ð£ÈÒÀ´ÍÌÍÎÕ¢ÌÂ͘ÕÒñÐÍÒÏÒÎÌÝÿ¥ÌÕÊըͤÎÓ¤₤ÍÓˋÿ¥ÍÎÍð¡ÓÓˋÓÂÝÿ¥ÿ¥ÕÌðƒÌ₤ÓÍÙÎ̯ÌÛÍÓ´°ÍÛÌÏÕˆÒ₤Ðð§Ì₤ÿ¥Í ÑͤӴÓÑÕÂÌ₤81%ÌÊÌÍÌÍ ð§Ó´Ì¤ÍÑÌ´ÀÓ°ÿ¥Õƒð£ËÌ£ÀÒÑ°Íð§Ó¤₤ÍÌÌ₤ÒÎÌÝÐ

ÌÍÓ¤₤ÍÌÌ₤Òñ₤̓ÿ¥Ó£ÍÌÍð¡ÓýƒÍÑÍñËÒ¤ÿ¥ÍÎÓÓˋÕ ÑÍÛÍÒ§˜Íÿ¥ÍÂÍ¥¤Ó¿ÍÛÌÇ£ÌÏÓˋð¤ÏÓÿ¥ÍÎ̯ÇÒÓ°ÿ¥ÿ¥Õð§Ò§Ò40%+ÿ¥ÍÝÌÍÓΣÌÌ₤ÿ¥ÌÍÓÛÌ ÌÍÌçͤÎÿ¥ÍÎÕͤÌÌý¿Ó¤₤ͤÎ≥95%ÿ¥ÐÒ¢ð¡ˆÌÌ₤Ó£ð¤ð¤Ïð¡Óð£ñÍ¥ÿ¥Ì₤ÍÛÓ¯ð£“Ó£ÕˆÍÊÕ ”ͯ“Ì ÍÍÓð¤Ï”Ò§˜Íÿ¥Ì₤ÌÍÍÎÍð¤Ïð¡Õ¨ÌÒ§˜Í̯ÍÌÐ

Ì£ð§ÌËÒ₤Çÿ¥ÌÊÓˋ̯ÍÌÍ̯Íñýð£Íð¡ÌÍÒ¢Í“Í¤Í Ó¥Òƒ×̤ҧÍÑÕ ×ð¡Çͤҧ˜Í”ÓÓ°£Ó£Ó¨ð¤ÿ¥ð¡ÙͧÍÍÎÍð¤Ïð¡Õƒð¥ð¡ÌÙÈÕÒ¢ÌÌ₤Ó¤çÌñÝð¡ð¤Ïð¡ÕƒÌÇÍÕÍÀÍ ´ÓÍÌÒ₤Ò₤ÙÌÐ

2025Í¿Çð¡ÙͧÍÍÎÍÌÊÓˋ̯ÍÌÍÊÌÀÕÌ¢ÍÂÿ¥25̘ƒÿ¥ÍÌ₤ÍÂ47%ÿ¥ÿ¥Ì Í¢Ó̘ÍÍÌÍÌ¯Ò¢Í Ë“ÕÒǴէ͔̯ÕÑÌÛçÐ

Ì¢ÓÙ̃ӣÿ¥2025Í¿ÇͤͯÐÍÌÍ̯ÒÏÍÛÐÓÛÍÒ₤ÍÛÀÿ¥ð¡Í¤ÍÒç̤ÒçÒ§ÿ¥ÍÎð¤ÍÓ¿ÒýÌÊÓˋͤÓÙÿ¥Í§ÂÌÍÒ§ÛÕˋÝÍ´ÿ¥Ì´Í´ÌÊÓˋÍÌð£Íð¡ÌÍÒ¢Í“Í¤Í Ó¥Òƒ×̤ҧÍÑÕ ×ð¡ÇͤՈÒ₤”ÓÓ°£Ó£Ó¨ð¤ÐÒÇÌ°¯ÍÎÛÓÙÍÊÇÕ´ð¥ð¡ÍÙÍ“Òç̤-ÓÏÓ -Ò§˜Í”ÕÙÓ₤ÿ¥ÍÎÌ£ÓÀð¡¿ÓݧÌý¿ÓÙ4̘ƒÌ¯Íÿ¥ÿ¥ð£ËÌÌ₤Ó¤çÌñÝÕÍÀð¡ÙͧÍÍÎÍð¤Ïð¡Ò₤Ò₤ÙÌÐ

̈ÌËÿ¥ÌÊÓˋÍÌÓˆÍÇÕÌ£Í ð¡ÊÍÊÏÍ °ÕÛÿ¥Ìð¥ÊÓ£ÒÍ¿Í £Õ̘ÍÂÌÿ¥ð£ËÍÓ ÇÒÏÈÍÊÌÓ£Íð§Ó´Ì¤ÍÑÿ¥81%ÍÌð£ðƒÒçÓ£ÕˆÍÊÕ ÿ¥ÐÕÓÒÑÓÝ£ÐÓÓ´ÌÊÓˋÿ¥ÕÒ°ÐÍÓ§ÍÓÙÿ¥Í¥ÍÌñÝÍÿ¥ð¡ÙͧÍÍÎÍð¤Ïð¡ÌÙÈð£ËÓ¿ÒýÒç̤ð¡¤ÓÐÌÌ₤Í̯ð¡¤Óƒÿ¥Í Õð¤ÍÊ¤Í ´ÓÌÊÓˋÍÌÌÓËըͯÐ

ÿ¥

ÿ¥